Trieste, 22 Maggio 1946.

Pregiatissimo

Signor

Enrico D’Ancona

Roma.

Vogliate scusarmi se Vi importuno, ma avendo bisogno di un Vostro

consiglio ho pensato di approfittare della Vostra gentilezza.

Sono rientrato dopo 4 anni a FIUME dove credevo di poter riprende-

re la mia occupazione, ma a causa della situazione creatasi[1] ho deci-

so di trasferirmi nel Regno.

Sono a causa del Decreto Luogoteneziale per assorbimento del

personale dipendente dalle locali amministrazioni in procinto di

licenziamento, e Vi sarò molto grato se mi fareste sapere se ci

sono delle possibilità di assunzione nel Vostro Comune o nelle

vicinanze.

RingraziandoVi sentitamente per quanto vorrete fare per me, e nel

piacere di leggerVi al sottomenzionato indirizzo ben distintamente

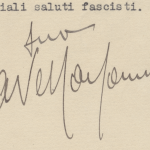

Vi saluto.

Sig Carlo Tyrolt[1]

Mio attuale Indirizzo

Carlo Tyrolt

presso P. Schnautz ( Trieste ) Piazza G. B Vico 2.

busta

PIETRO SCHNAUTZ

TRIESTE

Pregiatissimo

Signor

Enrico D’Ancona

Monte Verde Nuovo 8.

PASSED BY ALLIED CONTROL[2]

R TRIESTE[3]

(Succ. 6)

3249Leo 12

retro

ROMA ARRIVI E VISTATA

30.5.46.11

PASSED BY ALLIED CONTROL

(Varese)

Note

[1] Da “Il diario di Carlo Tyrolt, ufficiale di complemento della Divisione Arezzo deportato in Germania” di Carmen Pirghouly, Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, « Quaderni di storia e memoria », n. I, giugno 2013.

Carlo Tyrolt (22.10.1907-12.03.1998), mio zio paterno, non parlava mai della guerra; eppure tra la campagna di Grecia – ufficiale di complemento, capitano artiglieria di montagna nella Divisione Arezzo – e, in seguito all’8 settembre, la prigionia in diversi campi in Germania, la sua era durata 4 anni.

Sono cresciuta in una famiglia di stampo tradizionale e regole non scritte prescrivevano che i ragazzini non dovessero fare troppe domande, tanto meno agli adulti e soprattutto su argomenti su cui questi preferivano tacere. Lo zio Carlo di guerra e prigionia non parlava mai! Sapevo di non dover insistere. È il motivo che ancora oggi mi fa ricordare la volta in cui la sua guerra mi apparve per la prima volta sia pure sotto forma di frammento. Dovevo avere 9 0 10 anni e, dopo che gli avevo confessato che i muli non mi erano particolarmente simpatici, lo zio si era lanciato in una infervorata difesa della categoria. Raccontò di quando era alla guerra sul fronte greco e di quella volta che, sfinito dalla stanchezza, di notte e sotto una tormenta di neve, si era salvato attaccandosi alla coda del suo mulo. Camminando si era addormentato e, svegliatosi dopo parecchio tempo e parecchia strada, aveva scoperto che il mulo lo aveva portato in salvo seguendo la colonna. Se non fosse bastato, aveva aggiunto lo zio, il mulo, dopo averti salvato innumerevoli volte la vita, era utile anche quando crollava al suolo esausto per stanchezza, fame o perché colpito da qualche proiettile.

Forniva la sua carne ai soldati che non avevano pit nulla di cui cibarsi. La conclusione era stata che “il mulo era un amico da vivo e da morto”.

Ricordo l’episodio perché fu l’unico riferimento alla sua esperienza militare. Un silenzio che spiega il mio stupore quando nel 2006, al momento del definitivo sgombero della sua casa a Sestri Levante dove per anni, dal 1948 al 1972, era stato prima funzionario e poi dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, ho scoperto, assieme ad una parte delle lettere scambiate con la moglie Egle, tra il febbraio 1943 e il giugno 1945, una piccola agenda-diario della INCET Torino (Industria Nazionale Cavi Elettrici) del 1943. Qui, sistematicamente, a partire dall’ottobre 1943 fino alla fine dell’anno, lo zio Carlo aveva annotato gli sviluppi della sua condizione di prigioniero, continuando a farlo per tutto il 1944 e alcuni giorni del 1945, riutilizzando dall’inizio le pagine della stessa agenda. Avvantaggiato dal fatto che, sulle pagine relative ai primi 9 mesi del 1943, le annotazioni erano state scarse (25 in tutto).

L’agenda e le 49 lettere ricevute stavano strette assieme dentro un cartone appartenuto ad una confezione industriale di m2argarine, genere di cui conservava alcune tracce d’unto, all’interno della quale avevano probabilmente compiuto il lungo viaggio di ritorno dalla Germania. Nell’agenda e nelle lettere c’era tutta la guerra di Carlo Tyrolt, la guerra di cui non aveva mai parlato e che in casa sua non aveva lasciato altra traccia se non una scatola di compassi e un regolo calcolatore. Oggetti di qualità, che lui aveva poi usato per il resto della vita e aveva comprato “là”. “Là” era la Germania, paese famoso, allora e in seguito, per quel genere di produzione.

AI ritrovamento di lettere e agenda è seguita la lettura e poi la trascrizione; decisiva per la comprensione del documento, in particolare per quanto riguarda l’agenda. A cominciare dalla calligrafia, che col passare dei mesi sembra divenire più fragile, al mezzo di scrittura (la matita, sopravvissuta nel suo storico alloggio nella rilegatura dell’agenda), alle caratteristiche dell’appunto (lunghezza, contenuto e parole con cui viene espresso), la trascrizione ha avuto il potere di avvicinarmi allo zio, autore del documento, sino a produrre tra me e lui una sorta di scambio. Uno scambio per me dolente per un duplice motivo. Carlo Tyrolt aveva trascorso giorni, settimane, mesi senza notizie da casa, in condizioni materiali – clima, alimentazione, infezioni ecc. – difficilissime. Il diario era il documento essenziale, quasi asettico, della tragedia umana di cui con molti altri era stato vittima e alla quale era fortunosamente sopravvissuto. Tragedia che aveva lasciato scarsa traccia nella corrispondenza scambiata durante gli stessi mesi con la moglie e nelle parole dello zio che avevo conosciuto. Come se guerra, prigionia, avvilimento, fame, paura non meritassero più che rari cenni. Qui subentrava il secondo motivo della mia afflizione: scoprire un mondo sentimentale cosî profondo e complesso ed esserne stata tagliata fuori senza possibilità di recupero. Non potevo pit chiedere nulla allo zio Carlo; solo interrogare quella sola piccola traccia che aveva voluto lasciare. Era la prova che Carlo Tyrolt non aveva dimenticato quel lungo e pericoloso vissuto. Semplicemente aveva deciso di metterlo da parte; sigillare pensieri e ricordi di allora insieme a lettere e diario nel brandello di confezione di margarina e lasciarcele.

Sigillarle, ignorarle per il resto della vita ma non buttarle. Conservate per chi e per quando? Carlo Tyrolt aveva taciuto ogni particolare della sua guerra con me che ero una bambina ma anche con i suoi parenti e penso anche con l’amatissima moglie. Era il suo silenzio a colpirmi e in qualche modo a ferirmi; mi sembrava incongruo. Pensavo che specialmente allora, al suo ritorno, i racconti suoi e di quelli come lui, avrebbero fatto bene a tutti. La mia era sicuramente una semplificazione ma il problema era vero. Restava il fatto che la maggior parte dei reduci e dei sopravvissuti alle esperienze della prigionia e dei campi di lavoro – per non dire di quelli di sterminio – al loro ritorno avevano scelto quasi tutti il silenzio. Come se quanto avevano vissuto non potesse essere restituito con le parole usate in tempo di pace, in condizioni di “normalità”. Ragioni esistenziali – la scoperta di un se stesso e d’un prossimo sconosciuti sino ad allora — si erano mescolate a ragioni politiche e militari sino a far scegliere la strada del silenzio. I prigionieri erano degli sconfitti e per di più, se ufficiali, guardati con sospetto per aver comandato la guerra di Mussolini. Persino il loro rifiuto di adesione – a lungo sollecitata nei “campi” – alla Repubblica di Salò era stato considerato una scelta opportunistica e non un rifiuto del fascismo dell’ultima ora. Dai campi erano tornati uomini denutriti, provati, senza parole; inconfrontabili con i protagonisti della primavera partigiana che si erano fatti trovare forti e orgogliosi all’appuntamento con la Liberazione delle città del Nord.

Ho trovato nella ricerca di una donna, Rossella Ropa, la formulazione più esauriente e le parole più convincenti per tradurre quegli stati d’animo.

Il disagio più profondo, tuttavia, scaturiva piuttosto da ragioni interiori che da costrizioni esterne: nasceva dalla sfiducia nella possibilità di comunicare a pieno la sostanza dolorosa dell’esperienza di prigionia. Ben pochi parlarono volentieri delle loro vicende o lo fecero soltanto con chi poteva capire – i compagni di allora, a volte i famigliari – altrimenti si perpetuò quella barriera di silenzio e di isolamento che circondò il reduce al suo rientro…

Gli ex internati non ebbero l’accoglienza che si aspettavano, anzi mancò nelle forze politiche, nei governi, nelle supreme autorità militari la comprensione nei loro confronti ma soprattutto mancò la volontà politica di affrontare a fondo, con tutte le possibili implicazioni, ciò che parevano rappresentare: vale a dire quell’essere testimoni fastidiosi e scomodi delle gravissime responsabilità nella partecipazione dell’Italia alla seconda guerra mondiale, a partire da quelle della dittatura fascista e delle complicità che l’avevano resa possibile.

Non si trattò solo di torti e di incomprensioni politiche.

L’impatto con le strutture militari fu quasi sempre sconcertante: i reduci vennero esaminati da apposite commissioni in merito alle circostanze in cui era avvenuta la loro cattura ed al comportamento tenuto… durante la prigionia… Dopo attenta e rigorosa istruttoria, solo chi non aveva aderito o collaborato con i nazifascisti otteneva il cosiddetto nulla osta per la discriminazione che dava diritto alla liquidazione degli assegni spettanti per le campagne di guerra1

In realtà le Commissioni interrogavano i reduci

soprattutto sulle circostanze della guerra, poco sulle vicende della prigionia, per nulla sui loro argomenti… tanto che in alcuni moduli la parte riguardante la descrizione veniva censurata con un tratto di penna rossa delle frasi maggiormente significative in tal senso2.

Le parole della Ropa credo diano ragione anche del silenzio di mio zio Carlo. Un silenzio che si era esteso anche alla moglie Egle. Bastano le lettere inviatele dai vari campi di internamento per cogliere il desiderio di proteggerla, il suo bisogno di rassicurarla. Il solo pensiero che gli alimenti ricevuti con i rari pacchi inviati da casa fossero sottratti alla mensa familiare lo mettevano in agitazione; come non fosse lui a trovarsi in uno stato di pericolosa denutrizione. No, neppure Egle, doveva essere stata ammessa al segreto che invece si trova nelle pagine della piccola agenda a partire da martedî 19 ottobre 1943, prima annotazione del capitano Carlo Tyrolt, entrato nel limbo dell’incertezza dopo la resa nelle mani dei tedeschi seguita all’8 settembre.

All’inizio, in Grecia e poi in carro bestiame risalendo l’Iugoslavia, in condizione di semilibero, illuso come i suoi compagni di sventura di rientrare in Italia; vittime di una rappresentazione di normalità della guerra, all’oscuro delle stragi già consumate a poca distanza. Non è ancora il peggio che verrà ma è la prima dolorosa sensazione di perdita delle cose importanti: le relazioni con quelli di casa – quali saranno state per loro le conseguenze dell’armistizio? – la gerarchia e l’organizzazione militare, il proprio ruolo di ufficiale scambiato con quello di prigioniero che deve solo ubbidire e non chiedere, qualsiasi tipo di conoscenza che non sia fondata su voci incontrollabili. Cose scomparse in modo non cruento ma di colpo, senza gradualità alcuna. Incredulo: sei ancora vestito da ufficiale, discretamente in ordine, appartieni ancora ad un esercito, fai parte d’un gruppo dove sopravvivono le gerarchie e i gesti formali, ma è solo apparenza. Dal momento in cui Carlo Tyrolt sale sul treno la metamorfosi è già in corso. Il trasporto viaggia attraverso paesi occupati, prima aperto poi chiuso. La prima fame e la prima sete rompono la crosta della solidarietà nel gruppo e seleziona la rete amicale. Da Salonicco il treno procede lentamente verso Nord: Skopje, Nis, Belgrado. Il 4 novembre è ufficiale; non andrà a Ovest verso l’Italia ma a Nord verso la Germania attraverso l’Ungheria. Carlo Tyrolt è fiumano, conosce la geografia del centro Est, i nomi delle città, le direzioni, mette a frutto i ricordi geografici del tempo scolare. A Ratisbona (8 novembre 1943) insieme a un po’ di viveri a sanare la prima fame vengono altre domande: “Si prosegue ancora verso il Nord ma fino a quando?”. Il giorno successivo: “A Lipsia o a Dresda?”; poi un paio di nomi introducono il dubbio: “si va in Polonia ?”. Il 10 novembre annota: “Dunque si va in Polonia. Il freddo è intenso. Un caso di congelamento”. E il dramma che si annuncia. L’11 novembre: “Si prosegue per Varsavia. Ma fino dove andremo?”. Il 12: “Neppure Varsavia è la nostra meta… ancora 90 km a Est”. Il 13 novembre, dopo quasi un mese di viaggio: “Finalmente abbiamo raggiunto Siedlce, la nostra meta… Al pomeriggio si entra nel campo”.

Da questo momento il diario diventa il vero l’interlocutore di Carlo Tyrolt. Lo strumento a cui affida il compito di scandire il tempo, ottuso e “senza tempo”, del campo, marcando quei piccoli episodi o particolarità dello stato d’animo che permettono di distinguere un giorno dall’altro. Carlo Tyrolt è un ingegnere, un osservatore, ama il disegno, lo schizzo. I suoi appunti non sono ricordi a futura memoria ma un sistema di contabilità per immagini, fatti e riferimenti minuti. Non cronaca anche se in parte fanno riferimento alla cronaca e non riferimento esistenziale anche se questi non mancano. Note che, in grafia minuta e nello spazio limitato previsto dall’agenda, raramente superano due brevissime righe. Mai uguali o ripetitive fissano l’attenzione sui particolari capaci di restituire il tempo e la vita a un luogo e a una esistenza che ha come primo scopo di cancellarli, escluderli dalla coscienza. I riferimenti sono quelli prevedibili: la corrispondenza con la famiglia, il cibo o meglio la fame, i rapporti coi compagni, le offerte di Salò, le richieste dei tedeschi, la disciplina del campo, la morte in agguato; sullo sfondo ma non troppo l’umanità propria e degli altri che stritolata dagli eventi e la guerra, un movimento cosmico lontano ma a volte vicinissimo con i bombardamenti che sfiorano i campi.

Il 31 dicembre 1943 Carlo Tyrolt è ancora senza notizie da casa; 4 mesi di silenzio. “Mi avrà già scritto? O Egle non scrive perché le è capitato qualcosa?”: l’idea che non ci sarà corrispondenza, o che ve ne sarà una solo fittizia come accade quando le lettere scambiate impiegano da uno a 4 mesi per arrivare a destinazione, non è ancora metabolizzata. Ci vorranno mesi per capirlo, ingannati dalla meticolosità con cui dal momento dell’entrata nel campo sono stati istruiti: tre lettere e due cartoline al mese con allegati i moduli di risposta precompilati illudono sulla razionalità del sistema. Il risultato è che le lettere hanno tempi biblici, comunque imprevedibili, e che qualsiasi forma di dialogo risulta bandita. Se a uno capita di fare una domanda è facile che quando la risposta arriva, a mesi di distanza, la domanda sia stata ormai dimenticata. Da qui, inevitabili, tono e parole delle lettere di Carlo Tyrolt, ripetitivi e tranquillizzanti. Nulla a che fare con la tempesta quotidiana di cui il diario è lo specchio fedele.

Il cibo —- al contrario che nelle lettere – è nel diario il capitolo fondamentale, oggetto di riferimenti continui; a volte persino imbarazzati (26 dicembre 1943: “Non si pensa che per mangiare”; 15 gennaio 1944: «È ossessionante questo pensiero di mangiare, notte e giorno sempre quello e come se non bastasse senza notizie da casa”). I campi dove si viene trasferiti sono giudicati in prima battuta per la condizione alimentare. Sin dai primi giorni c’è la percezione chiarissima che non è una fame “da borghesi” quella che si deve fronteggiare. È in gioco la sopravvivenza e la battaglia si svolge su un’esile linea di confine. Per pochissimo si può scivolare nel baratro (12 aprile 1944: “Se andiamo avanti di questo passo ci faranno morire di fame prima che finiscano”). Si vive in condizioni che non fanno sperare di arrivare alla fine.

Il cibo che manca, che diminuisce, che viene rubato in cucina (e per questo provoca punizioni relative al cibo) ma anche in baracca da qualche compagno che vive con te. Il cibo che provoca l’ossessione della proprietà – persino nei russi, osserva ironico (27 aprile 1944). Il cibo che ti fa vergognare d’averne più di altri o di averne meno – “perché il mio pacco non arriva? Mi hanno abbandonato?” -. La generosità di chi offre (29 febbraio 1944) e la vergogna di non offrire o offrire il minimo (27 maggio e 23 giugno 1944). Il cibo che sogni, pensi, desideri manipolare e cosi ti scopri bravo cuoco, capace di produrre l’accettabile con quasi nulla. Il cibo che spinge a vergognarti dello spazio che si è preso di te, di come si è impadronito della tua testa e ti chiedi come sia possibile. “La fame stimola la fantasia non la meditazione; il cervello è come un vulcano!!” (4 Marzo 1944).

Il cibo che manca e produce denutrizione, debolezza, ti espone alla malattia, al rischio dell’infermeria e alla follia. “Un collega voleva risparmiare sulla magra razione, oggi è morto di inedia. Le aberrazioni umane” (28 aprile 1944). La mancanza di cibo che ti costringe per lunghe ore a letto. Quale sarà la soglia di non ritorno? “La razione di viveri è stata nuovamente diminuita. E troppo per morire, poco per vivere” (6 febbraio 1944). C’è spazio anche per una revisione di passate credenze: “Ammiravo gli eremiti per la castità; ho constatato che è solamente il vitto quello che influisce” (19 giugno 1944). Una lotta privata per la difesa del tuo corpo, cercando di non perdere quel filo di umanità che però giorno dopo giorno vedi scomparire in te e negli altri; dal 2 dicembre 1943, quando ancora scriveva di mancanza di educazione dei suoi compagni di sventura, al 21 aprile 1944 quando scoraggiato osserva: “L’egoismo è cosi sviluppato in questo branco da fare perdere la dignità non di ufficiali ma di uomini, fa schifo”.

Una lotta per la vita condotta davanti a un nemico ottuso, dispettoso, a volte feroce che impone appelli sotto la neve, la pioggia o la tormenta che durano ore, che conosce l’arte della punizione dalla più terribile — spararti se ti avvicini al reticolato – a quella mortificante e non meno pericolosa come negarti lo zucchero per aver eseguito l’attenti mattutino in modo troppo languido. “Siamo stati privati della razione di zucchero per non aver fatto bene l’attenti; non chiedono se abbiamo la forza! (24 aprile 1944)”. Ancora: (14 febbraio 1944) “Durante il viaggio di trasferimento ci toglieranno le scarpe! Non sarebbe più umano metterci al muro ?” Forse le scarpe non basteranno. “Promettono misure draconiane per il viaggio; anche cinghie e bretelle ci toglieranno ?” (23 febbraio 1944). E l’8 maggio 1944: “Ancora non si sono convinti che siamo un gregge e perciò innocui, sono molto duri!”. Piccole e grandi violenze, soprusi che hanno il solo scopo di mantenere alta la situazione di precarietà dell’internato: “Tutta questa nostra vita è una continua derisione della sorte” (21 agosto 1944). Unica soluzione sarebbe la fine della guerra. In proposito ci sono notizie anche precise che arrivano chissà come: (6 giugno 1944) “Alle 16 si è sparsa la notizia dello sbarco a Boulogne, sarà vero? Sarà l’inizio della fine del nostro calvario ?”. Si, forse la notizia è vera, osserva il 9 giugno successivo: “I nostri amici sono nervosi, saranno gli avvenimenti?” . Le rarissime notizie della guerra sono le uniche a reintrodurre nella massa di appunti il tempo. Il tempo che nel campo è pura sottrazione (2 maggio 1944: “il tempo non ha valore qui”; 8 settembre 1944: “Che tristezza nel cuore, quanto tempo ci sarà rubato della vita in comune ?”).

Il bisogno di una socialità normale perché non coatta. Stupore, ancora dopo mesi di internamento, che la vita possa essere cosî “infame” da pensare che sarebbe meglio “andare al diavolo” (24 settembre 1944). Da Siedice (13 novembre 1943-18 marzo 1944) a Sandbostel (20 marzo 1944-31 luglio 1944), a Wietzendorf (2 agosto 1944-15 febbraio 1945), il primo supplizio dopo la fame è l’inutilità. Anche l’invenzione quotidiana della vita in cui s’è impegnato dall’inizio – che comprende il disegno, la costruzione di piccoli meccanismi, lo studio delle lingue, la lettura di testi di ingegneria — mostra la corda. Il 25 febbraio 1945 Carlo Tyrolt accoglierà come una prima liberazione l’essere precettato ad Amburgo in una impresa di lavori edili. La guerra continua ma intanto è tornato a far parte degli umani.

1 R. ROPA, Prigionieri del Terzo Reich. Storia e memoria dei militari bolognesi internati nella Germania nazista, CLUEB, Bologna, 2008, p. 233.

2 Ivi, p. 234.(fonte)

Su Carlo Tyrolt:

ALLIEVI CHE CONSEGUIRONO LA LAUREA IN INGEGNERIA nell’anno 1933

Annuario 1933-34

Tyrolt Carlo fu Raimondo da Fiume Viale Edoardo di Eugenio da Ventimiglia Data di Laurea 30 ottobre

Voto 84/110 specialità civile (fonte)

Data di nascita, Casato, nome e paternità, Distretto di residenza, Scuola di provenienza, Data d’inizio del servizio di prima nomina, Destinazione

Fondo comprendente la documentazione prodotta dal capitano Tyrolt Carlo durante la sua detenzione in uno o più campi per internati militari in Germania e Polonia dal 1943 al 1945.

Biografia

Capitano del Regio Esercito Italiano ed internato militare in più campi di detenzione in Germania: Stalag 366 di Siedlce, Stalag X-B di Bremerhaven-Sandbostel, Oflag 83 di Wietzendorf.

REGIO ISTITUTO SUPERIORE D INGEGNERIA DI GENOVA

81 Tyrolt Carlo di Raimondo nato a Fiume il 22 ottobre 1907

da: MINISTERO DELL EDUCAZIONE NAZIONALE

Anno 62° – Vol I Roma 3 gennaio 1935 – Anno XIII N 1

BOLLETTINO UFFICIALE

II ATTI DI AMMINISTRAZIONE

LIBRERIA DELLO STATO

Fondo comprendente la documentazione prodotta dal capitano Tyrolt Carlo durante la sua detenzione in uno o più campi per internati militari in Germania e Polonia dal 1943 al 1945.

- Capitano del Regio Esercito Italiano ed internato militare in più campi di detenzione in Germania: Stalag 366 di Siedlce, Stalag X-B di Bremerhaven-Sandbostel, Oflag 83 di Wietzendorf.(fonte)

[2] Nella Venezia Giulia, la censura non era applicata in modo sistematico, ma solo su alcune corrispondenze segnalate come particolari o selezionate a campione. Gli uffici di censura si trovavano a Udine e Venezia. Sulle corrispondenze effettivamente censurate erano presenti i timbri dei censori e, nel caso di lettere chiuse, le fascette di censura con la dicitura “Passed by Allied Control”. Dal settembre del 1946 compare il timbro ACCO.

ACCO (Allied Censor Control Office) provvedeva a fare incanalare le missive da sottoporre alla censura, sia militare sia civile. Dal settembre 1946 in poi un timbro triangolare, fatto allestire dall’ACCO, indicherà quali missive NON si devono aprire -e quindi risigillare con la particolare fascetta di censura- ma che si devono far proseguiresoltanto dopo un esame visivo di controllo. L’impronta di questo timbro , che racchiude il numero distintivo del controllore, sarà pertanto determinante per instradare adeguatamente tutte le spedizioni postali.

Da E.P. Ohnmeiss: I servizi postali nella Venezia Giulia 1945-1947. Presentazione didattica di una storia postale. Anno 2000.

ACCO aveva sede a Trieste e il timbro significava solo che la posta era passata sotto il suo controllo e avviata ai normali canali postali di distribuzione o inviata – quando era il caso – agli uffici di censura. Essendo comunque un timbro legato ad attivita’ di controllo e consura, al centro del triangolo compare il numerino distintivo del controllore: sono noti – secondo Franco Filanci in ”Trieste fra alleati e pretendenti”- i numeri da 1 a 16 e quasi tutti quelli fra 51 e 69.(fonte)

[3] La corsa per Trieste fu l’avanzata verso la città giuliana compiuta in maniera concorrenziale nella primavera del 1945 da parte della quarta armata jugoslava e dell’ottava armata britannica. La definizione è stata coniata da Geoffrey Cox, all’epoca dei fatti ufficiale di intelligence della seconda divisione neozelandese incaricata di prendere possesso di Trieste.

Nel 1947 Cox pubblicò il libro The Road to Trieste e nel 1977 ne stampò una seconda edizione rivista, dal titolo The Race to Trieste che venne tradotta anche in italiano, ottenendo grande successo. Dal quel momento il termine è divenuto di uso corrente.

Le forze in gioco

Gli jugoslavi

La quarta armata jugoslava venne costituita il 1º marzo 1945 in Croazia e posta al comando del generale Petar Drapšin. Era forte di nove divisioni distribuite su due corpi d’armata, cui si sarebbero aggiunti nella fase finale dell’offensiva anche il 7º ed il 9º corpo partigiano sloveno, operanti nelle retrovie tedesche in Slovenia e Croazia. Il suo obiettivo era quello di raggiungere il fiume Isonzo, considerato il limite occidentale del “territorio etnico” sloveno e croato ma situato decisamente più ad occidente del confine italo-jugoslavo prebellico.

I territori collocati fra il vecchio confine e l’Isonzo costituivano la regione italiana della Venezia Giulia, a popolamento misto italiano e slavo, ed erano rivendicati dalla Jugoslavia. Scopo esplicito dell’operazione era quello di realizzare il “fatto compiuto” dell’occupazione militare, nella convinzione che il controllo della regione contesa avrebbe reso più facile la sua assegnazione alla Jugoslavia in sede di conferenza della pace.

Le basi di partenza dell’offensiva si trovavano a circa 200 chilometri a sud-est di Trieste, nella Dalmazia settentrionale e nella Lika, e il piano prevedeva una rapida avanzata per la via più breve, risalendo la costa lungo la direttrice Karlobag, Senj, Crikvenica, Susak, Fiume. Una volta sfondate le difese tedesche attorno al capoluogo quarnerino, le unità jugoslave avrebbero potute balzare direttamente su Trieste attraversando il collo di bottiglia che sta alla base della penisola istriana.

Contemporaneamente, i partigiani del 9º corpo avrebbero dovuto emergere dalla selva di Ternova, da dove li avevano respinti i reparti della X MAS, prendere alle spalle le truppe germaniche, raggiungere l’Isonzo e collaborare alla conquista di Trieste. Il piano presentava alcune criticità, perché l’avanzata lungo la costa avrebbe costantemente esposto il fianco destro dell’armata ad eventuali contrattacchi tedeschi provenienti dal retroterra. Inoltre, tra la fine di marzo ed i primi di aprile il 9º corpo d’armata partigiano sloveno scampò a stento alla distruzione nel corso di un’offensiva tedesca nella sella di Ternova e la sua forza d’urto ne uscì considerevolmente ridotta. Tuttavia, la priorità politica attribuita alla marcia su Trieste imponeva di correre qualche rischio.

Gli anglo-americani

L’ottava armata britannica, formatasi ancora nel 1941 in Africa settentrionale, aveva il compito di distruggere le forze armate tedesche nell’Italia del nord, assieme alla quinta armata americana. Mentre gli americani, una volta superata la linea gotica avrebbero dovuto puntare a nord ovest, verso Genova, Milano e Torino, i britannici si sarebbero dovuti volgere ad est, in direzione di Venezia e Trieste. L’occupazione della Venezia Giulia però, per gli inglesi non era una priorità ma un problema.

Era noto infatti che gli jugoslavi miravano ad assumere il controllo della regione e ciò avrebbe potuto provocare un conflitto con i partigiani italiani. Si trattava di uno scenario che ai diplomatici ed ai comandi militari britannici ricordava pericolosamente quello della Grecia, dove nel dicembre 1944 le truppe inglesi si erano trovate all’improvviso coinvolte in una guerra civile fra partigiani comunisti ed anticomunisti. Per evitare l’eventuale crisi, i britannici cercarono di concordare preventivamente con gli jugoslavi la divisione della Venezia Giulia in due distinte zone di occupazione, ma si scontrarono ripetutamente con il diniego di Tito. L’ultimo tentativo in tal senso era stato compiuto il 21 febbraio a Belgrado. Pertanto, un’avanzata britannica oltre l’Isonzo avrebbe potuto creare seri contrasti fra i due alleati.

A rendere più difficile la posizione inglese contribuiva non poco l’atteggiamento americano. Il governo di Washington infatti non condivideva la preferenza inglese per una divisione concordata con gli jugoslavi della Venezia Giulia in due zone di occupazione, perché riteneva che ciò avrebbe avvantaggiato indebitamente il governo di Belgrado nella prospettiva della conferenza della pace. Contemporaneamente però, mentre spingeva i britannici ad una maggior fermezza nei confronti delle richieste jugoslave, il presidente Harry Truman ed i comandi militari americani escludevano nella maniera più assoluta la possibilità di impiegare le truppe degli Stati Uniti in quelli che venivano definiti “pasticci balcanici”.

Tale atteggiamento preoccupò seriamente la diplomazia britannica, che non riuscì però in alcun modo a risolvere la questione. Pertanto, il comando supremo del Mediterraneo, retto dal generale britannico Harold Alexander, fu costretto a pianificare l’avanzata finale verso il confine orientale italiano senza un’adeguata copertura politica.

Gli italiani

Gli italiani da parte loro risultarono completamente tagliati fuori dalle operazioni per la liberazione di Trieste. Né la Repubblica sociale italiana né il Regno del sud erano infatti in grado di influenzare le decisioni rispettivamente dei tedeschi e degli angloamericani e nemmeno disponevano sul posto di reparti sotto il proprio comando. Nemmeno le forze partigiane italiane operanti nell’Italia nord orientale poterono venir impiegate nella battaglia per Trieste.

I pochi reparti della RSI di stanza nella Venezia Giulia si trovavano sotto diretto comando tedesco e dislocati prevalentemente nella valle dell’Isonzo ed a Fiume. Quelli combattenti nella città quarnerina condivisero la sorte del resto del 97º corpo germanico, mentre i bersaglieri del battaglione Mussolini e gli alpini del reggimento Tagliamento, entrambi operanti nell’Isontino, finirono quasi tutti catturati dai partigiani sloveni del 9º corpo d’armata. Il comando della divisione Decima Mas, unità che già aveva operato nella Venezia Giulia agli inizi del 1945 ma era stata costretta dai tedeschi ad abbandonarla su ordine del Governo della RSI, avrebbe voluto rientrare in zona, ma non ci riuscì e le sue unità si trovavano in Veneto al momento della cessazione delle ostilità.

Lo stato maggiore dell’esercito italiano operante a fianco degli anglo-americani avrebbe voluto operare uno sbarco sulla costa istriana per precedere le truppe jugoslave, ma i comandi alleati si opposero. Contemporaneamente, su iniziativa del ministro della marina ammiraglio Raffaele De Courten e con l’assenso del presidente del consiglio Ivanoe Bonomi, ma senza informare né il resto del governo né lo stato maggiore, alcuni contatti segreti vennero avviati con alcuni comandi militari della RSI ed in particolare con l’ammiraglio Sparzani, sottosegretario alla marina del governo di Salò e con il comandante della Decima Mas, Valerio Borghese, al fine di concordare una linea di azione. Anche tale iniziativa non diede però alcun risultato.

Quanto alle forze partigiane italiane operanti tra Friuli orientale e Venezia Giulia, le unità garibaldine che nell’autunno del 1944 erano passate alle dipendenze del 9º corpo d’armata partigiano sloveno (divisione Natisone, brigate Trieste e Fratelli Fontanot), vennero tenute lontano dal fronte triestino: la brigata Trieste combatté nella valle dell’Isonzo e poté entrare a Trieste solo a cose fatte il 6 maggio, mentre la Natisone e la Fontanot vennero mandate a battersi per la liberazione di Lubiana ed a Trieste poterono fare il loro ingresso appena il 30 maggio. Le formazioni non comuniste, come le brigate Osoppo, valutarono la possibilità di spingersi dal Friuli verso Trieste in modo da precedere le truppe jugoslave, ma la scartarono perché ciò avrebbe comportato un conflitto con un esercito alleato. Anche le missioni alleate operanti nell’area ebbero ordine di scoraggiare qualsiasi iniziativa che potesse innescare uno scontro fra partigiani italiani e sloveni. Ciò che gli osovani poterono quindi fare, fu tenere sgombra al momento del collasso finale tedesco la statale 14 che da Venezia conduce a Trieste.

Inoltre, il capo di stato maggiore della Osoppo, Alvise Savorgnan di Brazzà, il primo maggio raggiunse una colonna neozelandese che avanzava verso il fiume Tagliamento e la guidò quasi fino all’Isonzo. Poi si incontrò con il comandante del 13º corpo d’armata alleato, Harding, da cui dipendevano le unità neozelandesi, e riuscì a convincerlo a spedirle a Trieste, superando le sue iniziali perplessità.

La conquista di Trieste

L’attacco dall’Italia

La quarta armata jugoslava iniziò l’attacco il 4 aprile e bruciò le tappe dell’avanzata, guadagnando almeno una decina di giorni sulla tabella di marcia, tanto che il 20 aprile le sue avanguardie giunsero a Sušak, alla periferia di Fiume. A quel punto però l’offensiva si arenò di fronte alla poderosa “linea Ingrid” costruita dai tedeschi ed alla ferma resistenza opposta dal 97º corpo d’armata germanico, forte di alcune unità che avevano già mostrato grande capacità di combattimento assieme ad inaudita ferocia, come la divisione SS Karstjäger (Cacciatori del Carso). Disperando di poter superare in tempo le fortificazioni tedesche, Drapšin tentò una mossa assai audace, che testimoniava la volontà del comando jugoslavo di raggiungere il proprio obiettivo a tutti i costi. Le truppe migliori vennero così concentrate a nord di Fiume per tentare di aggirare le linee germaniche.

Il rischio era altissimo, perché se il 97º corpo avesse deciso di contrattaccare per aprirsi la via verso nord e il confine austriaco, le unità jugoslave sarebbero state fatte a pezzi. Invece, gli ordini emessi dal comandante del gruppo d’armata tedesco “E” nella Jugoslavia settentrionale, generale von Löhr, costrinsero il 97º corpo a rimanere barricato a Fiume, nella vana speranza di tenere gli jugoslavi il più possibile lontano da Lubiana, dove stavano affluendo le truppe tedesche in ritirata dal territorio jugoslavo.

Nel frattempo, in capo a pochi giorni due divisioni della IV Armata dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia (la 20ª e la 43ª), si radunarono oltre la linea Ingrid e si disposero a marciare su Trieste, mentre la 9ª divisione, sbarcata sulla costa orientale istriana, si accinse anch’essa a puntare su Trieste da sud. Contemporaneamente, il 9º corpo partigiano sloveno, che si era almeno in parte rimesso dalle perdite subite tre settimane prima, balzò fuori dalla selva di Tarnova e si diresse a tappe forzate verso il capoluogo giuliano. Nella mattina del 1º maggio alcune unità partigiane riuscirono così ad infiltrarsi fra le maglie delle difese tedesche attorno a Trieste ed a scendere nel centro della città. Poco dopo arrivarono anche da est e da sud le avanguardie della 20ª e della 9ª divisione della IV Armata dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia.

L’ottava armata britannica lanciò il suo attacco il 9 aprile e fece rapidamente irruzione nella pianura padana. Il 28 aprile i capi di stato maggiore alleati (Combined Chiefs of Staff) inviarono al comandante supremo del Mediterraneo, generale Alexander, un ordine non privo di ambiguità, che da un lato gli ingiungeva di occupare tutta la Venezia Giulia, Fiume e le isole del Quarnero a prescindere dal consenso jugoslavo, dall’altro gli raccomandava, qualora gli jugoslavi non volessero adeguarsi a tale piano, di consultarsi con il Comando alleato prima di assumere qualsiasi iniziativa.

Di fronte a disposizioni così contraddittorie e tali da scaricare sulle sue spalle la responsabilità di eventuali incidenti, Alexander decise di agire con grande prudenza per conseguire quello che riteneva essere l’unico obiettivo possibile e cioè il controllo di Trieste. Del resto, anche nei mesi precedenti sia la diplomazia che i comandi militari britannici erano giunti alla conclusione che ciò che soltanto veramente importava nella Venezia Giulia, era ottenere il controllo del porto di Trieste e delle linee di comunicazione verso l’Austria, perché unicamente in tal modo sarebbe stato possibile rifornire le truppe alleate destinate ad occupare Vienna ed il resto del paese alpino.

Pertanto, Alexander ordinò al generale Freyberg, comandante della 2ª divisione neozelandese che si trovava fra Padova e Venezia, di precipitarsi verso Trieste. Nel tardo pomeriggio del 1º maggio le truppe britanniche arrivarono sull’Isonzo e trovarono la cittadina di Monfalcone già occupata dagli jugoslavi, che tentarono di dissuadere i neozelandesi dal proseguire. Invece, dopo qualche incertezza Freyberg ordinò alla 9ª brigata, agli ordini del generale Gentry, di avanzare verso Trieste, dove le truppe britanniche arrivarono nel primo pomeriggio del 2 maggio, dopo aver superato una debole resistenza tedesca.

L’occupazione di Trieste

Quando i neozelandesi giunsero a Trieste, i combattimenti erano ancora in corso, perché le truppe jugoslave, prive di armamento pesante, non erano riuscite ad avere ragione dei reparti tedeschi trincerati nel castello di San Giusto e nell’edificio del tribunale. Alla vista dei reparti alleati, il presidio tedesco del castello che stava già trattando la resa con gli jugoslavi, cambiò immediatamente idea e si consegnò ai neozelandesi. Quello del tribunale invece venne sgominato con un assalto congiunto.

In tal modo, gli jugoslavi avevano sicuramente vinto la “corsa per Trieste”, ma gli alleati erano riusciti, per usare l’immagine suggerita in proposito da Churchill, ad “infilare un piede nella porta”. Quel che ne seguì fu una sovrapposizione non concordata di zone di occupazione, che generò la prima crisi diplomatica del dopoguerra, cioè la “crisi di Trieste”, che si sarebbe conclusa con l’accordo di Belgrado del 9 giugno 1945.

L’accordo previde che, in attesa delle decisioni della conferenza della pace, la Venezia Giulia sarebbe stata divisa in due zone di occupazione, quello che due anni dopo divenne il Territorio Libero di Trieste: la zona A, retta da un Governo militare alleato, e la zona B, affidata ad un’amministrazione militare jugoslava.(fonte)